リズムとテンポの違いを意識することが演奏上達につながる!?

ドラムを練習していると多くの悩みにぶつかることと思います。

きっと「リズム」と「テンポ」という言葉の違いについて悩んでいる人も少なくないのではないでしょうか。

これまで私もこの言葉に苦労した場面がありました。

これらの言葉はさまざまな場面で使われるので、混同されたり誤用されていたりすることも多々あります。

また音楽大学のような正式な場で知識習得した人以外には、とても分かりにくい言葉かもしれません。

私も専門教育を受けたわけではないので、厳密には少し異なるかもしれません。

しかし、これらは突き詰めると深みにはまるにも関わらず、解決するコツはそれほど難しいことではありません。

もちろん技術レベルや演奏したい曲で難易度は異なってきますが、根本的な解決手段は大きく違わないのです。

これを機にステップアップしてみましょう。

Contents

キープするってどういうこと?

バンド練習をしていると「テンポキープしてよ」「リズムキープしてよ」などと言われたことはありませんか?

「それってどういう意味?」と思われたこともあると思います。

しかし多くの人はその意味をあまり深く理解していません。

そう、少し適当に使われる場面が多いのです。

「キープ」するというのは英単語的に言うと一定に保つという意味になります。

ここではテンポやリズムを一定に保つという理解で問題ありません。

ではテンポやリズムを一定に保つことができるとどういう効果があるのでしょうか。

テンポって?

「テンポ」とは、簡単に言ってしまうと曲にあわせて手拍子をする速度のことです。

ミュージシャンの間ではここで言う手拍子のことを「ビート」と呼んだりします。

ビートの速度を「テンポ」という言葉で共通解釈として使っています。

たとえば、楽譜に「BPM120」と書いてあったら「Beat Per Minute 120」という意味になり、1分間あたりに120回ビートを均等に繰り返す速さですよ、という意味です。

これを「テンポ120」と呼びます。

「BPM180」と書いてあれば「1分間に180回のビート」「テンポ180」という意味ですね。

ここで「テンポキープ」とは、曲の始まる前のカウントから曲のエンディングまで演奏においてBPM120を維持する、ということです。

一例として「イントロ・メロディー・サビ・間奏・サビ・エンディング」のように構成される曲の場合、どの箇所も同じテンポで演奏される場合に「テンポキープできてるね」などと表現されます。

もちろん、曲調やリミックスなどはこの範囲に収まらないことが多々ありますので、あくまで一般例として覚えておいてください。

リズムって?

次に「リズム」という言葉はどうでしょうか。

諸説ありますが、ここでは1拍(手拍子1回分の時間の長さ)の中でどんな音が組み合わされたパターンなのか、ということを「リズムパターン」と呼ぶことにします。

音楽のフレーズの中では、手拍子1回分の時間の長さの中に「タンタン」や「タンタカ」など、さまざまな音の並びが表現されることでしょう。

この「タンタン」や「タンタカ」というフレーズは「リズムパターン」と呼ばれ、そのリズムパターンは音符の組み合わせなので数多く存在することが想像できますね。

この「リズムパターン」を組み合わせて規則性のある繰り返しを「リズム」と呼びます。

単一のフレーズを指すこともありますが、複数のフレーズを組み合わせていてもリズムと呼ぶことに気づいた人は勘がいいです。

もちろん「リズム」という言葉は広く使われており、人によってはかなり違う意味での使われ方をするので注意が必要になります。

ここでは便宜上このように定義しましょう。

そうすると「リズムキープ」とはどういう意味を指すのか想像できますね。

1曲の中で「タンタカ」というリズムを何回演奏しても同じタイミング、同じニュアンスで演奏を維持できることをここではリズムキープと呼びます。

文字で表現するのは難しいですが、「タンタカ」が「タッ タカ」だったり「タータカ」だったりするとお客様はその都度不安定な気持ちになりますよね。

お客様に安心して聴いていただくためにテンポとリズムをキープすることが重要になってくるのです。

キープできるとどんないいことがあるの?

音楽を演奏する人にとって演奏するということは音を鳴らすことです。

しかし、音楽を鑑賞する人にとって音楽を聴くということは単に流れてくる音を単に拾い集めているのではありません。

実は鑑賞している側の人は、音を予測して聴いているのです。

あるタイミングでこのフレーズが出てくる、この次はこういうフレーズかな?

鑑賞している人たちはそういうことを無意識に予想しながら音楽を聴いています。

とても大事なテンポキープ

つまり、ライブ演奏であなたたちのバンドの演奏に手拍子をもらっている最中にテンポが変わったらお客様はどう感じるでしょうか。

多くの方は手拍子がずれた瞬間に「あれ?」と感じます。

実はテンポキープができないということはお客様の期待から外れることにつながるのです。

もちろん変拍子のような曲もありますがここでは例外にしますね。

演奏者とお客様との間で音と空間は共有されているに越したことはありません。

この音楽空間が共有されていると「楽しいライブだったね」につながりますし、共有されていないと「ただ音が流れていた」イベントに格下げされてしまうのです。

ソロでもバンドでも演奏する側としてはお客様にリピートしてもらいたいと考えているはず。

そのためにはお客様に楽しんでいただかなければなりません。

「間違えずに演奏する」という目標もあっていいし、「打ち合わせ通りにネタを紹介する」ということも目的のひとつとしてあって構いません。

それ自体は音楽イベントとして大切なことです。

しかしお客様を迷わせない演奏、つまりお客様の期待に応える演奏が重要になってきますね。

そこでお客様の期待へ応えるためにもテンポキープが必要になってくるのです。

心地よさを解決するリズムキープ

それではリズムキープにはどんな効果があるのでしょうか。

実は正確なフレーズであればあるほどお客様はその音楽を心地良く感じる傾向があります。

小学校の音楽の授業で習ったことを思い出してみてください。

多くの曲は4拍子です。

そして手拍子は通常「4分音符」で表現されます。

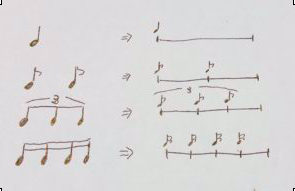

また「4分音符」は「8分音符」2つ分の時間の長さがあります。

同様に「4分音符」は「16分音符」4つ分の時間の長さがあり、「3連符」3つ分とも等しい時間の長さを持つのです。

つまりどの組み合わせで演奏しても「4分音符」の長さを維持することになり、手拍子のタイミングを外さないことが分かってきますね。

このタイミングを外さないということがとても大切なのです。

♩(4分音符)→時間の長さが120なら(120×1=120)

♫(8分音符)→時間の長さ60(60×2=120)

♪♪♪(3連符)→時間の長さ40(40×3=120)

♬(16分音符)→時間の長さ30(30×4=120)

お客様はプロの聴き手

お客様は演奏に関して素人であっても、聴き手としてはプロです。

どんな人でも音楽を聴かない日はほとんどありません。

テレビのBGM、コンビニ・スーパーのBGM、ラジオ、駅のホームのチャイムなど音楽は生活環境にあふれています。

それらはプロのアレンジャーさんにより計算して生み出された「目的を持った音楽」なのです。

多くのお客様はそのような音楽を聴き流したり、注意深く聴いたり、さまざまな方法で聞き分けてきたプロの聴き手と言っても過言ではありません。

このことから違和感のある音楽がお客様を迷わせることは容易に想像できますね。

前出したように手拍子1回分を16分音符に分割したフレーズ、たとえば「タンタカ」というリズムパターンの場合、お客様はどのタイミングで「タン」や「タカ」がやってくるかを知っています。

もしお客様の期待しないタイミングでその「タンタカ」が出てくるとどうなるでしょうか。

お客様は手拍子がズッコケたのと同じ感覚を受けることになり違和感を感じるのです。

「タッ タカ」だったり「タータカ」ではお客様の期待に応えることができないことが明白ですね。

つまり、リズムキープもお客様の期待へ応えるための重要な要素だということが分かっていただけるでしょう。

「お客様が聴きたい瞬間にその音を鳴らす」ということがお客様の聴きたい音楽を奏でるために重要になってきます。

これはバンドメンバー同士であれば当然ですが、お客様もあなたと一緒に音楽を共有するメンバーだと考えれば納得できるのではないでしょうか。

そのような演奏ができていれば、演目がお客様が知っている曲かどうかは別次元になってきます。

ジャズを演奏する人たちの間では「ジャズに名曲なし、ジャズに名演あり」という言葉があるそうです。

まさにテーマとなる曲はなんでもいいから、お客様に届ける音楽(演奏)が最高であるべき。

そう伝えてくれているのではないでしょうか。

キープするためにどんな練習をすればいいの?

さて、テンポキープやリズムキープが音楽に大切なことはよく分かりました。

それでは安定したテンポやリズムで演奏するにはどうすればいいのでしょうか。

簡単に言ってしまうと練習しかありません。

ただし、練習方法は難しくありませんし、自分でセルフチェックする方法もあります。

練習した音をスマホで録音し、後から聴き返すだけでセルフチェックが可能です。

集中力が続いている・途切れている、そういうことは簡単にセルフチェックできるので、ぜひスマホの録音アプリを使ってみてください。

コツは「演奏の練習時間」よりも「自分の演奏を聴き返す時間」を多くとることです。

テンポキープにはどんな練習をすればいいの?

まずメトロノームを準備してください。

電子メトロノームをお薦めしますが、無料のスマホアプリでも構いません。

メトロノームを自分の心地よいテンポに設定し手拍子をしましょう。

最初はBPM120をお薦めしますが、ゆっくりでも早くても構いません。

無理なく5分ほど続けられるテンポがおすすめ。

手拍子の音量は手が痛くなるほど大きくする必要ありません。ここでは手拍子のタイミングが最も重要です。

これができたら、テンポを10ほど低くしてみましょう。

BPM120で手拍子していたなら、BPM110が次のチャレンジです。

そのままできるようになったら、順にテンポを下げていき、BPM40程度まで低くしてみましょう。

タイミングを我慢したりすることなく、ゆったりとした音楽のようにゆったりとしたテンポでの手拍子を奏でてみてください。

身体全体でテンポを感じるとゆっくりでもあわせやすくなりますが、踊るように身体を揺らすことは避けましょう。

別の弊害(良くない癖)がついてしまいます。

テンポをキープする力はこの方法で身に付けることができます。

私はこのトレーニングを別の手法ではありますが、平日は毎日2時間、土曜は4時間ほど中学の吹奏楽部で続けました。

中学の数年間この練習を続けたおかげで、今もある程度のテンポとリズムをキープすることができます。

学生時代のクラブ活動では時間をまとめて使えますが、社会人になってからドラムを始めた人はそれほどの時間をまとめて取ることは難しいと思います。

その代わり、集中力を使う方法で時間を有効に使うことができるようになっているはずです。

好きなことに集中して取り組むことで効果的な練習を積むことは、年齢に関係なくできることですね。

リズムキープにはどうすればいいの?

ピアノにはハノンという練習方法があります。

ドラムにもチェンジアップという基礎練習の方法が存在します。

これはリズムだけでなくテンポをキープするためにも適した練習方法です。

難しくないので、ぜひチャレンジしてみましょう。

ただしここでは、後々のことを考え一般的に論じられているチェンジアップとは少し異なる方法をご紹介します。

特定の方法で癖にならないようにするためです。

チェンジアップ(4分音符と8分音符)

メトロノームを心地よく手拍子できるテンポに設定しましょう。

80~120程度が目安です。

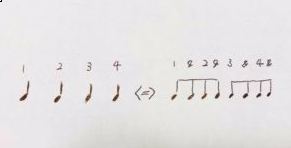

メトロノームにあわせてスティックを使って左右交互にトレーニングパッドなどで4分音符を演奏します。

トレーニングパッドがなければ椅子に座って、ひざや太ももをたたくことでも代用できます。

ひざや太ももが痛くなるほど強くたたく必要はありません。

ここでも重要なのはやはりタイミングです。

4分音符をうまく演奏できるようになったら、8分音符を練習しましょう。

8分音符は手拍子の倍の数を演奏します。

手拍子で「1,2,3,4,」と数える間に「1&2&3&4&」と「&」も含めて8つ演奏します。

読み方は「ワン・エン・ツー・エン・スリー・エン・フォー・エン」です。

8分音符がうまくあわせられたら、4分音符と8分音符をいったりきたりします。

一般的な4拍子の場合、手拍子4つで1小節と呼びます。

最初は2小節ずつ(4分音符8個分)もしくは4小節ずつ(4分音符16個分)を繰り返して行き来すると分かりやすいでしょう。

ポイントはリズムパターンを切り替えるときにズッコケないこと。

メトロノームにあわせてスムーズに同じ音質、同じ音量での演奏を狙います。

注意するポイントとして、特に「1」でズレないことが大切。

練習パッドでも太ももでも、スマホで録音して聴いてみると音質、音量の変化は多少あるものです。

セルフチェックの際には、その点も重視してチェックしてみましょう。

チェンジアップ(4分音符と3連符)

音楽を奏でるように自然とたたけるようになったら、3連符を試してみましょう。

3連符は4分音符1つ分の時間の中を3等分して3つの音を鳴らします。

8分音符と異なり、手拍子にあたる4分音符のたびに左右の手が入れ替わるので難しいかも。

しかし4分音符と3連符はともに左右交互で手拍子のタイミングがやってくることので、4分音符と3連符を行き

来することで間が分かりやすくなることでしょう。

3連符が混じっても切り替えるときは同じようにズッコケないことが目標です。

特に音の長さを1/3にするということには通常慣れていないので、待ってしまうケースがとても多く感じられます。

意外なのですが3連符になった瞬間、「1」も待ってしまうのです。

4分音符の「1,2,3,4」も3連符の「1,2,3」も「1」の瞬間は同じタイミングなので是非注意してみてください。

3連符がうまくできるようになったら4分音符、8分音符、3連符を自由に行き来できるように練習します。

必ずしも4分音符〜8分音符〜3連符の順にする必要はありません。

ドラムで音楽を奏でるときにも、決まった順で演奏することはほぼないですよね。

同じ順序を必ず繰り返さなければならないというルールはないので気にしなくて構いません。

むしろ積極的にさまざまなリズムパターンの行き来を試して慣れていきましょう。

練習の最初の段階において「型」は大切ですが、型にしばられることはむしろ上達の足を引っ張ることに。

日本人は日本語の関係でどうしても3連符の表現には弱い傾向があります。

英語圏の人は英語の発音で3連符の発音が出てくるため自然と3連符の混じったリズムが身に付いています。

私たち日本人は、子音と母音からなる日本語には慣れていますが、どうしても日本語の中で現れることの少ない3連符は難しく感じることでしょう。

そのため3連符は特に重視して練習したいリズムです。

ここで頑張っておくと後々で演奏表現が豊かになるのでぜひ3連符をマスターしてください。

チェンジアップ(16分音符)

3連符ができるようになったら、いよいよ花形ともいえる16分音符です。

両手をせわしく動かすことになるので、遅いテンポからスタートしてください。

BPM120で練習していた方は、その半分となるBPM60がお薦めです。

ここでも16分音符はせわしいと感じ、急いでしまう方が多くかも。

16分音符といえど手数が多いだけで、急いで演奏する必要はありません。

BPM120の8分音符はBPM60の16分音符と同じなので、身体が慣れているリズムとテンポになります。

そして、これまでと同じように、4分音符、8分音符、3連符、16分音符を自由に行き来できるように練習します。

ドラム講師の方によっては、3連符よりも16分音符を先に説明される方もいらっしゃいます。

これは講師の方の考え方で異なるので、どちらを先に練習するかは問いません。

双方にメリット・デメリットがあります。

チェンジアップの応用とフォームの確認

これまであげた4つのリズムパターン(4分音符、8分音符、3連符、16分音符)を自由に行き来できるようになったら、メトロノームのテンポを落としてみましょう。

これは大切なポイントです。

うまくできたからテンポを上げるのではなく、うまくできたからテンポを下げるのです。

BPM40のようなゆったりとしたテンポまで自由自在にできるようになったころにはリズムをキープする能力はかなり上達しています。

遅いテンポでしっかりメトロノームにあわせることはスティックを振るための筋肉を慣らし、余分な力を入れないことにもつながり、無駄な動きがそぎ落とされていくことを実感できるでしょう。

また、右利きの人は右手スタートすることが多いと思いますが、左手スタートも練習してみてください。

苦手意識があると、いざ演奏という場面で不安になることでしっかり自信のある音を演奏できなくなります。

早くから慣れておくと後から習得するよりもずっと近道です。

そのほかに、左右交互になる16分音符の練習と並行して、左右同時に8分音符を演奏するという練習方法もあります。

左右同時に同じ動作をするので、得意な方の手に苦手な方の手の動きを似せていくことにより、左右均等なフォームを得られることはメリットです。

このとき「自分のスティックの軌道・グリップ(手の握り)・手の甲の向き・ひじの位置・握る指の向き」など左右が鏡のようになることが理想ですが、最初は左右が違うことになかなか気づきません。

じっくり自分のフォームを見ることが大切になってきます。

美しい音色は美しいフォームから生み出されます。

良くない癖がついてしまい、後で苦労するよりも、最初から美しい音色を目的とした美しいフォームを目指してください。

美しいフォームが身に付いたら音色もしっかりついてきます。

チェンジアップがもたらす効果

先にも書きましたが、このチェンジアップという練習方法はピアノのハノンと同じ効果があります。

ピアノは指で演奏することはご存知ですね。

ハノンは10本の指を均等な力でバラつかないように演奏する練習方法です。

さまざまな順序で運指(指の運び)を繰り返し練習することで音色・音量・リズムを一定に保つ練習をします。

ドラムのチェンジアップでも同じ効果が期待できます。

いくつものリズムパターンを繰り返すことで、音色・音量・リズムを一定に保つことができるようになり、演奏の幅が広がることでこれまでできなかったフレーズが演奏できるようになるのです。

音色・音量・リズムが一定に保てるようになるとアクセントや音量のコントロールがとても演奏しやすくなります。

ドラムは一見すると最大限のチカラ一杯で演奏しているように見えますが、上手な方は小さな音で演奏することがとてもうまいことを見逃してはいけません。

リズムアップを継続することでそれらの演奏技術が上達し、曲を演奏したときの魅力が上達するのです。

チェンジアップは意識しながら練習すれば練習しただけ効果が身に付きます。

時間があるときはテレビを見ながらでもメトロノームを鳴らして、スティックを振ってみましょう。

もちろんテレビを見ながらでも、メトロノームにあわせる意識は忘れないでください。

意識することなくスティックを振るのであればしないほうが良いです。

しかし、意識を集中させながら他のことができるようになると、バンドの中で周囲へ気を配りながら自分の演奏にも集中するトレーニングにつながります。

これは実際にバンドの中で演奏するときにしっかり演奏できるようになるのでオススメです。

さいごに

トレーニングをするときは、自信をもってトレーニングしましょう。

不安なまま練習しても身に付きません。

「合わせてやる!」という集中力と、「合わせられる!」という自信が効率的なトレーニングに結びつきます。

今回、紹介したチェンジアップという練習方法は常に音を出す練習方法であり、一般的にはそこまでを指しますが、音楽には音を出す「音符」の他に音を演奏しない「休符」というものがあります。

私のオススメするチェンジアップはこの休符を交えたリズムパターンも含めてほしいと感じます。

休符を交えたリズムトレーニングについては、また別の機会にブログを書きますね。

それまで、レッツトレーニング!